認定条件

-

その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること(法3条7項)。

-

他の健康保険制度に加入中でないこと(国民健康保険を除く)。

-

75歳以上の方は後期高齢者医療制度の加入者となります。

-

-

その家族に優先扶養義務者が他にいないこと。

-

優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。

-

優先扶養義務者:その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など

-

-

被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。(その家族の生活費のほとんどを負担していること)

-

被保険者は継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

-

被扶養者の収入要件を満たしていること。

-

夫婦が共に働いていて(休業中は除く)子供を扶養する場合には収入の多い方の扶養とする。

-

日本国内に住所を有する者であること。

原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。-

日本に住所(住民票)がなくても例外として生活の基礎が認められる(日本国内に住所を有する者と扱われる)場合があります。

-

被扶養者の収入がある場合

1.収入基準額を超える収入がないこと

| 収入の例 | 判断単位 | 収入基準額 | |

|---|---|---|---|

| 60歳未満 | 60歳以上および60歳未満の障害厚生年金受給者 | ||

| 失業保険・傷病手当金・出産手当金等 日額単位で支給されるもの | 日額 | 3,612円未満 | 5,000円未満 |

| 給与(控除前額・交通費、賞与含む)・各種年金(公的・私的問わず)・仕送り・その他継続性のあるもの | 月額 | 108,334円未満 | 150,000円未満 |

| 不動産収入・利子・投資など(確定申告しないと収入額が把握できないもの) | 年額 | 130万円未満 | 180万円未満 |

-

複数の収入がある場合は合算して判断します。

-

税法上、経費として収入から控除されるものでも、健康保険では控除できない場合があります。

-

非課税・課税問わず原則すべて収入に含みます。

2.被保険者の年収の2分の1未満であること

3.別居の場合は被保険者からの仕送り額を超える収入がないこと

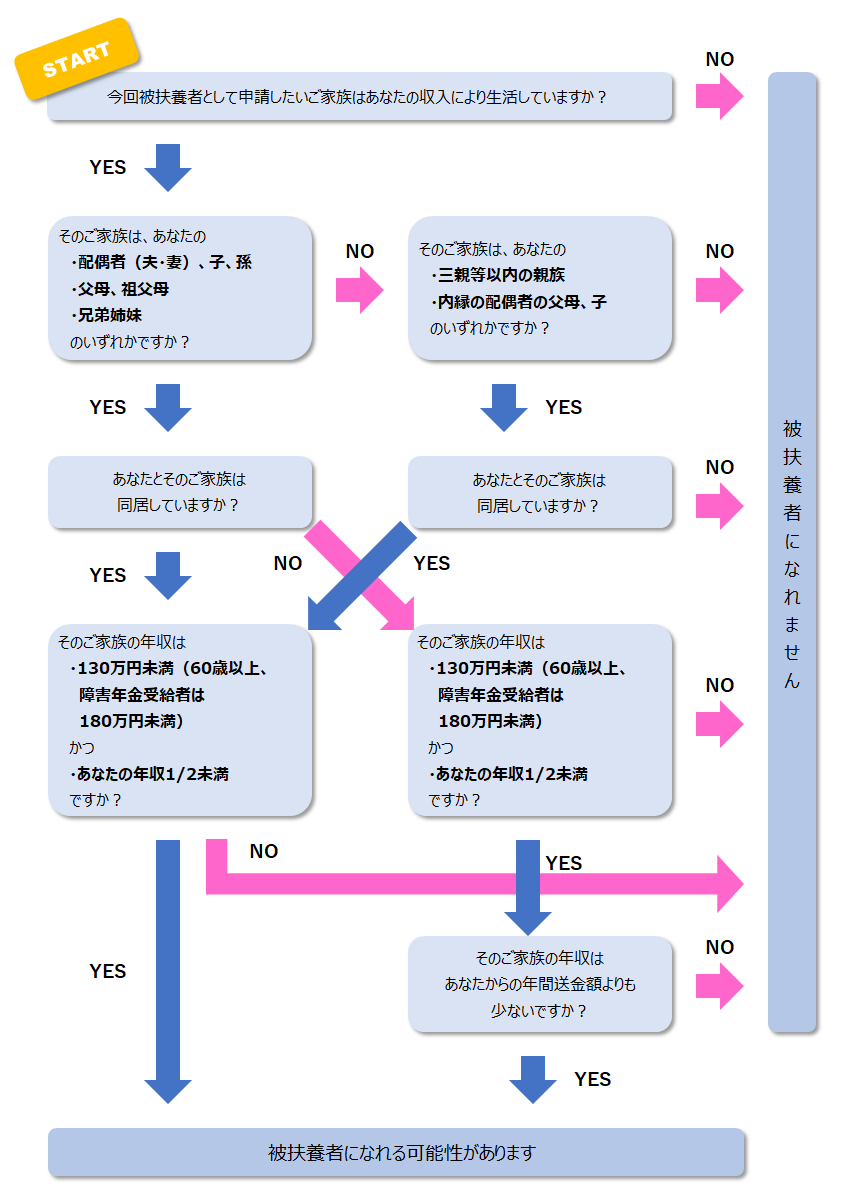

扶養認定フローチャート

よくあるご質問

被扶養者異動届に、以下を添付してご提出ください。

-

入籍日の記載があるもの(婚姻受理証明書原本または戸籍謄本原本)

-

配偶者の収入確認書類(無職の方は非課税証明書原本、お勤めの方は源泉徴収票の写し、最近お勤めされた方は雇用契約書の写し)

-

年金の振込通知書の写し(年金を受給している場合)

届出を行う時から先1年間の(見込み)収入で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円を超えていたとしてもその実績から判断するのではなく、前年の収入を参考にしながら、届出を行う時から先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断することになります。

保険料は被扶養者のある、なしには関わらず、被保険者の標準報酬月額によって決められています。被扶養者の人数が増減しても変わりません。

証明書類は原則、写しでの受付は行っておりません。原本をご提出ください。

なお、下記の書類につきましては、写しでの受理を行っております。

-

雇用保険受給資格者証

-

年金振込通知書

-

離職票

-

給与明細

-

雇用契約書

税法上の扶養控除対象者は前年(1月から12月)の年間収入をみますが、健康保険上の扶養認定は、申請時点より今後1年間にどのくらいの収入が見込まれるかで判断します。また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満の人は年収130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は180万円未満(月額150,000円未満)が認定基準となりますので、年収(パートタイマー・アルバイトの給与収入等)が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入が1ヶ月あたり108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)以上見込まれるようになった時点で、削除の手続が必要となります。

給与収入は交通費等を含む総収入です。

勤務日数や勤務時間短縮により収入減となりお勤めの会社の社会保険の資格を喪失し、喪失後の給与が被扶養者の金額の範囲内(交通費等を含む総支給額が60歳未満月額108,334円、60歳以上月額150,000円未満であり、かつ被保険者の収入の1/2以下であること)になる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」「資格喪失証明書(原本)」「雇用契約書の写し」が必要です。

-

雇用契約書により今後の収入額が被扶養者の範囲内となることが確認できなかったときは追加書類が必要となる場合があります。

【雇用保険の受給開始までの期間(給付制限期間)がある方】

給付制限期間は加入できます。

ただし、受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)以上の場合、受給が開始された時点で被扶養者から外す手続きが必要となります。

【雇用保険の受給開始までの期間(給付制限期間)がない方】

受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満の方のみ加入できます。

任意継続被保険者の資格を喪失した後に、被扶養者の申請をしてください。

なお、状況によっては被扶養者の申請をしても被扶養者として認定されない場合もあります。その場合は国民健康保険等に加入していただくことになります。

被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い人の被扶養者となります。

夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。

主たる生計維持者が被保険者(妻)へ移行しているのであれば、扶養認定は可能です。 ただし、再就職や失業給付金の受給開始等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ異動する必要があります。

-

夫の退職日が分かるもの

-

夫の退職後の収入確認

-

子の資格喪失証明書

その他状況によって添付書類が追加で必要になる場合がございます。

義父母は同居していなければ被扶養者とはなりません。被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持していることが条件になります。したがって、別居している場合には、たとえ生計維持関係があっても被扶養者にとなることはできません。

仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しをしたという証明では認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳の写し等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。

税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。遺族年金の受給額が180万円を超えておりますので、被扶養者となることができません。

お電話でのお問い合わせ

業務部 適用・徴収グループ

(土日、祝日を除く)

設計Info ・ 設計InfoBiz のご案内

ご自身のスマートフォンやパソコンを使って、Webからいつでもどこでも、各種申し込みができます。

組合員の皆様が個人ごとに利用できる組合員専用Webサイトです。保養所の予約や健康診断の申し込みなどを行うことができます。

-

熱海リフレッシュセンターご利用申込、空室状況の確認、ご利用抽選のお申込みと宿泊予約

-

当健診センターでの健診のご予約

-

当健診センター受診分の健診結果Web照会